湯治における「昼食考」

湯治でのんびりと連泊したい思う時、悩むことの一つが「食」ではないでしょうか。旅館料理ではカロリーオーバーになるし、素泊まりや自炊は周辺に飲食店や商店がないと困る場合があります。また、連泊時の昼食は、自然豊かで周辺に何もない宿の場合、車がないと途方に暮れることもありますし、繁忙期の温泉街であれば行列に並ぶこともあります。ここでは、そんな「湯治の食」について歴史をひも解きながら考えてみます。

自炊から旅館料理へ

江戸時代の湯治場は、湯治客の自炊が一般的でした。これは明治時代以降も続き、食材は持ち込みのほかに、宿屋に物売りが来たり、海に近ければ新鮮な魚を購入する様子もうかがえます。この時代は温泉地でも粗食でしたが、時にはこうした、地域のモノを購入することも楽しみだったようです。また、湯治宿では、客が自炊で調理した料理を交換することもみられます。私も学生時代、湯治に行った際には、常連客から煮物や汁物、梅干しなどのおすそ分けをもらいました。

それでは、どのように、自炊から現在のような1泊2食付きになったのでしょうか?

自炊から旅館料理への背景・要因は、長くなるので割愛しますが(興味のある方はこちら)、ガイドブックには、その過程が記されています。その中で、私が面白いなと思ったのが、「賄」と「伺ひ(い)」です。

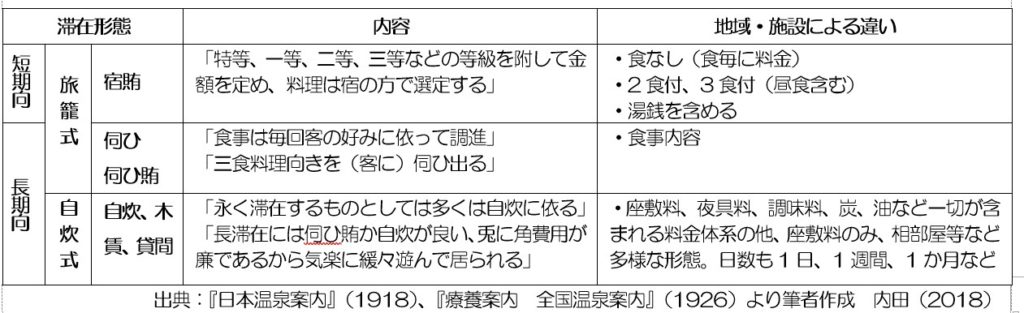

大正期のガイドブックをみると、温泉旅館には「旅籠式」と「自炊式」の2通りがあり、旅行者が好きな滞在方法を選択できたことがわかります。さらに旅籠式には「宿賄」と「伺ひ賄」(伺ひ)がありました。宿賄は価格に応じて旅館が定めた料理を2食もしくは3食提供したのに対して、伺ひ賄は旅行者の好みを「伺い」、1日3食を提供する形式であったようです。宿賄が2食付の場合は「昼食」が併記されており、1日3食付き体制で旅行者を受けいれていたことがわかります。

「お伺ひ」とは

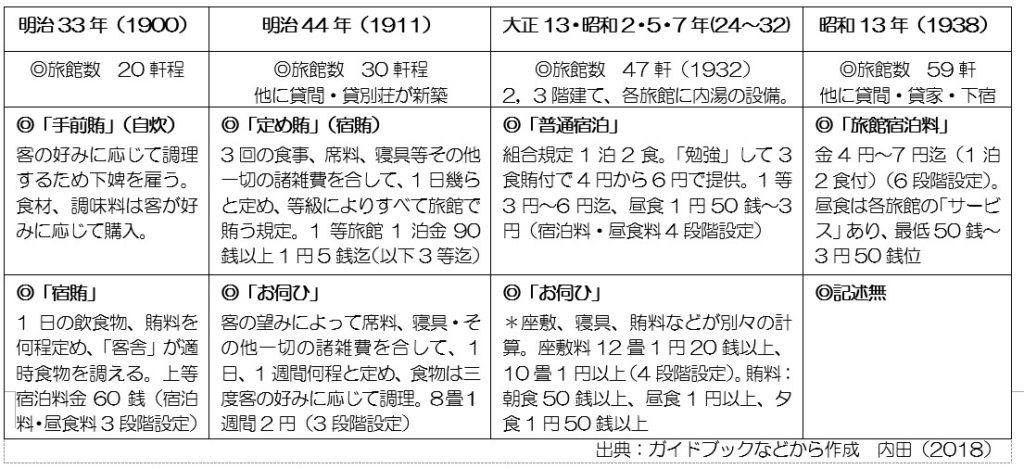

これを見た時、「お伺ひ」とは何だろうと思った方も少なくないと思います。時代、地域によって多少違いはありますが、いずれも湯治客の要望によって食事を提供したようです。中国文学者であった長澤規矩也氏は、「伺ひ」を「塗の小板にできる料理を羅列してあるのを食事ごとに持ってきて客の好みを訪ねた」と懐かしみ、昨今の定められた皿数の多い料理では「好みの部屋に泊まると夕食が食べきれない」、さらに毎日似たような食事・食材が提供されることから「今の温泉宿の板さんは毎日、同じような料理を作っていればよいらしい」と食の選択制の喪失を述べています(「旅館の飯と汽車辨」1958)。これは、伊東温泉のガイドブックの変遷にも見て取れます。明治、大正、昭和と客の滞在が短期化するにつれ、選択可能な3食付きから次第に固定された2食付きの旅館料理になっていったことがわかります。

湯治食の多様化

それでは、現在の湯治食は、どのようになっているでしょうか。夕食は、旅館料理だけではなく、「素泊まり」「朝食付き」「一汁四菜」「一汁五菜」「養生食」「湯治食」など、食の多様性が広がっています。2、3泊しても負担をかけず、また健康を重視した食の提供が試みられています。地産地消にこだわる宿も多く、地域産業とのコラボレーションも含め、高齢化社会が進むなかでは、今後ますます重要になってくると思います。

一方で、昼食だけに調理人を用意することは、昨今では難しいといえます。それではどんな方法があるのでしょうか。湯治宿の状況をみると、おもに、①自炊、②外部利用者も利用できる食事処・カフェをもつ、③まちの機能を利用する(外食)、④宿で効率的な定番食のみを提供するなどが見られます。

近年、①は新たなリノベーションなどで、個室にキッチンを設備するとともに、近代的な共同自炊場を設備したり、地域の温泉文化を取り入れる事例が見られます。

定番食で興味深かったのは、「日替わり釜めし」でした。前の晩に予約し、定められた昼食時間に着席すると、固形燃料で炊いた熱々の釜めしがあり、スタッフはシンプルな副菜と汁ものを提供して完全退室、客はのんびり食べて退室するというシステムです。これであれば、接客スタッフが火をつけるだけで、客はあたたかいものを食べられますし、多くの人手は必要としません。様々なメニューから選びたい人には向きませんが、外出するのも面倒だし、浴衣のまま、あたたかく美味しいものが食べたい人にはちょうど良い提供法だなと思います。ここは、昼食におにぎりだけのプラン(朝食時に提供)もあり、お部屋でのんびりとお茶とおにぎりという選択肢もあります。

また、宿内外での外食であれば、チェックアウト後にすこし早めの「ブランチ」(朝昼兼の食事)にすることにより、ある意味でランチのピークを分散化することにもつながります。昭和時代は、とにかく宿がすべての機能を持つことが求められましたが、一つの宿でできることには限界があります。今後は地域内外の連携が、重要な「カギ」になってくるのかもしれません。

余談ですが、②は和食が多いように思いますが、八甲田山にある秘湯、酸ヶ湯では日帰り客も多く、食事処以外にカフェもあります。そこにはバスを待つ人、ちょっと洋食が食べたい人が訪れていました。湯治宿はこうあるべき、というよりも、湯を楽しみ集う人たちに必要な場所とは何か、という観点も大切なのかもしれません。

現代湯治の昼食考

温泉地で滞在できる宿を考えた時、連泊者の「昼食」は楽しみであるとともに、ある意味では客・宿の双方にとって夕食以上に課題です。ただ、湯治場の歴史を振り返れば、いつも時代も湯治宿は湯を守りながら、時代に応じて変化してきました。現代湯治を考えるなかで、知恵を絞れば、また新たな解決策があるのではないでしょうか。

湯治の究極は、ただ湯につかり、のんびり心身の疲れを癒し、自分に向き合うこと。豪華であることも、特別である必要もなく、ありのままいられる場所が湯治場なのかもしれません。今後、宿・客の双方にとって負担のない滞在のあり方を考えることは、湯治を残していくためにも必要なことではないかと思います。